关于NYU电影学院的文书写作

2)回忆一下你生活中,小时候也算,有没有遇到good storyteller? 放心,肯定有!想想他们在讲故事时,有什么魅力?他们是怎么做到让你身临其境的?是语气?手势?表情?还是应景的语言?是对话?还是描述?什么样的对话?描述了什么?如果实在想不起来,也没关系。上网找你喜欢的讲故事者,奇葩说,综艺节目,podcast,喜马拉雅,通通都可以!一边听,一边问自己,为什么他们讲的故事引人入胜?为什么耐人寻味?他们讲了什么?从什么角度讲的。

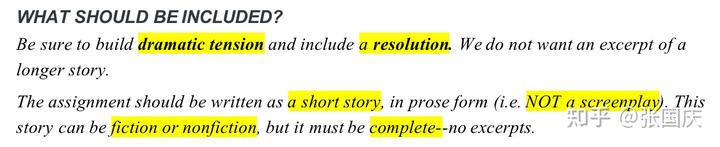

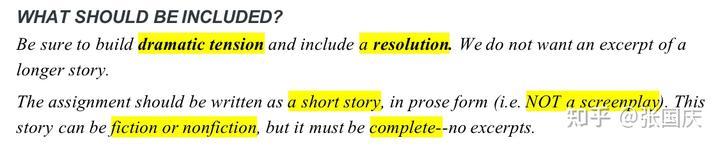

2 complete story in 3 pages or less1) 什么是完整的故事?学校为什么要完整的故事?因为完整的故事更能严苛考验申请人的能力,包括:提出主题、合理化逻辑细节、构建多重因果、多重联系、驾驭信息为自己的purpose服务。而不完整的故事,只能考验描写的能力。如果说complete story是10分题,那么随便写个场景只是3分题。

NYU需要用严苛的标准去筛选出最强的候选人,因为它寻找的是next-generation storytellers(who are most likely to make an impact on the screen industry),而不是只会写作文应付考试的高中生。

2)3 pages or less如果10年后,你是一个成功的导演或剧作家,有客户来找到你,你大概率会问:“你想要多少时长的电影?”3 pages or less代表空间,视觉舒适的one page是300~360 words,所以,你有700~1000 words的空间来讲故事。

Two pages太少,600~700 words太吃亏。除非你足够自信,自己已经充分讲清楚了,但这篇是展现技术和思考的文章,还是不建议写短。所以,合适的size应该在800~1000 words。800 words代表你是mature writer,懂得“得体”是什么意思。如果达到1000 words,也ok,但一定确保不要有一句废话!因为赘余的描述会让招生官觉得你缺少focus,像只对焦不准的镜头,很难调校。

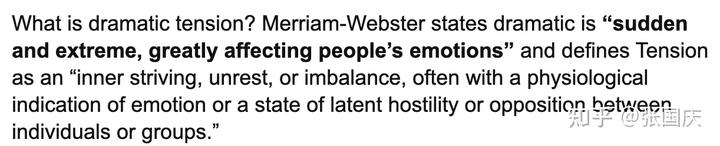

3 dramatic tension

建议用Bing搜索,别用百度,多看英文,少看英文。如果留心观察的话,你会发现美国电影里的tension有美国味,比如经常在tension scene之前,铺垫一些美好casual的事物,最后再重重打碎,相当于用contrast去增益tension。

举例来说,如果你弄丢一个装衣服和日用品的行李箱,你是Grade 1 sadness;但如果里面塞满了有物质和情感价值的物品,而且行李箱本身也有纪念意义,那就变成了Grade 10 sadness (almost desperation)。回忆一下lost suitcase这个经典桥段,是不是很多电视电影都用过?它们是如何build tension的?

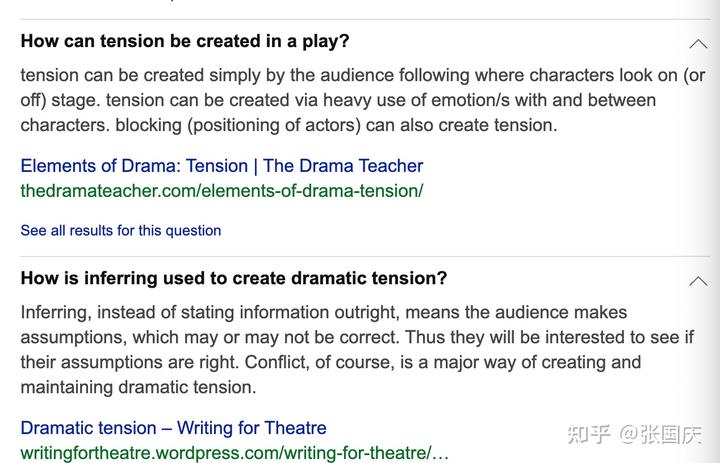

How is inferring used to create dramatic tension?下面这个很有趣,我通常管inferring(暗示)叫“埋扣”,经常在文书写作中用到。不过,一般很难讲清楚,都是我直接上手写了,事后也不会跟学生讲。一个例外是在2019年,有个学生本身也喜欢写科幻小说,就拆开讲带着操作了一遍。后来她拿到高盛return offer了。(每次想到这个优秀的学生都感慨一会儿,跑题了)

回到暗示,有多种操作手法,比如不给key info本身,但给出其周边信息;给不key info的一部分,但不给全貌;给出key info的属性,但不给身份。暗示的好处在于engagement,读者不仅是听你讲故事,他们自己也参与到了这个puzzle game中来。没人喜欢不动脑的阅读,也没人喜欢一味被fed new info的小说。

而作为storyteller,可以把自己想像成一个引领者,你将引领你的读者穿越几个场景,每个场景要如何布置,这是你的责任。而读者虽然关心终点,但更关心过程,过程中他们看到了什么,想到了什么,激起了什么样的情绪,这是最重要的。如果读者转场到下一个场景,完全在意料之中,或者读者从终点场景中走出,很快就忘记了经历的事情,那都是作者的失败。

4 resolution

上面讲了如何做research,这条不再重复了。resolution相当于结尾,ending不仅存在于结尾处的文字,文首文中暗示的信息都在指向这个ending,所以不能机械的以为“最后,如何如何”,或者“若干时间以后,终于。。。”才是resolution。

resolution和ending可以理解为“讲到这里就可以了,不要再讲更多了更细了”。所以,resolution的设定,要以“最大化读者感受和思考”为目标。如果读者在第二天乃至很久以后,还在回忆这个resolution指向的问题或几个问题,那么这个resolution可以说是相当成功。所以,resolution不一定要给出最终事物发展的结果,那样最多拿B,而暗示性的结尾更容易拿A。

5 short story, not a screenplay

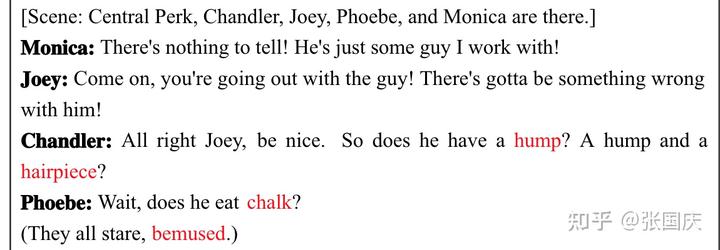

为什么NYU强调不要写剧本?剧本作为考题,考验不够严苛,剧本以对话为主,附加以动作或者简单的场景介绍,但无法考察申请人一些方面,比如细节描写(观察力)、情绪描写(感知力)等。

不过剧本有其优异之处,比如只用几个字,就能点到人物周边的环境,胜过白描。比如歌词(这里只用了一句话,就暗示了男主转身离开,暗示了失落情绪,暗示了挣扎过后的放弃,只用了7个词,可谓情感丰富):

6 fiction or nonfiction

To be or not to be? Fiction or nonfiction? 类似的场景我们经历过。中学时考试,写议论文还是记叙文?一样的逻辑,看作者也看题目。不过NYU这个有点指向性,本身是film专业,学校强调creative,next-generation storyteller,还有招生官的访谈。综合起来,我偏向建议写fiction,去展现wild imagination。

我说wild,与逻辑并不冲突。拿科幻来举例,必须逻辑自恰。如果你说2099年地心引力降低90%,那要给出合理的理由,是受外星球影响呢,还是出现了什么科技?尽快地,尽可能充分地让观众接受这个setting。

我能回忆起的烂片,往往是剧情不合理,有的让人觉得尴尬。从这个角度看,科幻也很考验逻辑,你不必解释为未来某项技术specifics,但至少给出个tech vision,因为作为讲故事者的你,只是想借这个setting,所以setting不是重点,重点是这个setting下发生的故事。

7 隐形线索虽然明确要求NOT a screenplay,大部分人会避嫌,躲剧本属性躲得远远的。如果能融合story和script两种属性,那这篇文章相当于炫了多面技巧。我指的是设计对话,但控制体量。

在关键场景和动作时,应景且有深长意味的对话,无疑会让story更出彩,也让学校相信你不仅能写故事,还有写剧本的潜质。

很多高中生未必想得到的野生tricks:

1 如果你想打消学校对于你本土文化身份的顾虑(how do you adapt to studying in US),那可以写成universal的故事,不出现特定国家的文化符号。